札幌でゴミ屋敷の片付けを行う私たち「おまかせネコの手」は、日々さまざまな現場に伺う中で、「どうしてこんな状態になるのか?」というご家族の戸惑いや、「誰にも頼れなかった」というご本人の苦悩に何度も触れてきました。

ゴミ屋敷という言葉には、ネガティブな印象がつきものです。

しかし、その背景には、誰にでも起こりうる心理的・生活的な事情が潜んでいることが多く、「だらしない」「怠けている」といった一言で片付けることはできません。

この記事では、ゴミ屋敷になってしまう人の特徴や心理的な傾向、そして身近な人ができる支え方について、わかりやすく解説していきます。

「もしかしてあの人は…」「自分のことかもしれない」と思った方が、責めることなく、理解し寄り添うためのヒントとしてご覧いただければ幸いです。

そして、自分たちでは手に負えないと感じたときには、私たちのような片付けの専門業者の力を借りることも、前向きな一歩です。

目次

なぜゴミ屋敷になってしまうのか?

単なる「だらしなさ」ではない

「ゴミ屋敷」という言葉には、どこかネガティブな印象がつきまといます。

「掃除をしないからだ」「自己管理ができていない」といった先入観を持つ方も多いかもしれません。

しかし、実際にはそう単純な話ではありません。

私たちが対応してきた現場でも、決してだらしない性格ではない方が、気づいたときにはゴミ屋敷状態になっていたというケースが少なくありません。

例えば、もともとはきれい好きだった人が、ある出来事を境に部屋を片付けられなくなってしまったり、自分でも「片付けなきゃ」と思っていながら、心と体がついてこなかったりすることもあります。

つまり、ゴミ屋敷は「本人の性格に問題がある」と決めつけるのではなく、誰でもなりうる可能性がある生活環境や心理状態の延長線上にあるという認識が必要です。

生活や心の変化が影響する

ゴミ屋敷の背景には、生活の変化や心の負担が深く関係しています。

たとえば、離婚や退職、家族との死別、介護による生活の変化など、人生の転機は心に大きな影響を与えます。

こうした変化によって、社会との関わりが減り、家にいる時間が増えると、人と会う機会が減り、生活に緊張感がなくなってしまうことがあります。

そうなると、「掃除する意味がない」「どうでもいい」と感じてしまい、部屋の状態が徐々に悪化していきます。さらに、強いストレスや心の不調を抱えることで、日常の家事そのものが億劫になるケースも多く見られます。

体は元気でも、心が疲れていると、目の前のゴミを片付ける気力すら湧かないのです。

高齢者の場合は、加齢による体力や判断力の低下によって、ゴミの分別や処分が難しくなることもあります。

本人にとっては「まだ使える」「必要な物」と思っていても、実際には処分すべきものが積み重なってしまい、結果的にゴミ屋敷化が進んでいくのです。

このように、ゴミ屋敷は怠慢の結果ではなく、環境の変化と心の状態が複雑に絡み合った結果として起こることが多いのです。

ゴミ屋敷になってしまう人の特徴と心理

ゴミ屋敷になってしまう人には、ある共通した心理傾向や行動パターンがあります。

これらは決して特殊なものではなく、多くの人が日常生活の中で一度は経験したことがある感情や習慣の延長にあります。

ここでは、特に見られやすい6つの特徴について解説します。

捨てることに罪悪感を持つ(もったいない・可哀想)

「まだ使えるかもしれない」「もったいない」「これはゴミじゃない」

——こうした感情は、誰にでもあるものですが、これが強すぎると、本来処分すべきものをため込む原因になります。

たとえば、使いかけの文具、賞味期限切れの食品、壊れた家電など、「そのうち直す」「あとで必要になるかも」と考えるうちに、どんどん物が蓄積されてしまいます。

特に高齢の方は「物を大切にする」意識が強く、捨てる=悪いことという思考に陥りやすい傾向もあります。

他人に頼れない(プライドや羞恥心が強い)

「こんな状態を誰にも見せたくない」「人に迷惑をかけたくない」といった思いから、片付けの相談や助けを求めることを避けてしまう方も少なくありません。

これは決して意地を張っているわけではなく、人に弱みを見せることへの抵抗感や、「片付けられない自分」を受け入れられない苦しさの現れでもあります。

その結果、状況がどんどん悪化しても、誰にも助けを求められず、ゴミ屋敷化が進んでしまうのです。

孤独で会話が少ない(高齢者や単身者に多い)

人との関わりが極端に減ると、生活への意欲そのものが低下しやすくなります。

「誰も来ないから掃除しなくてもいい」という心理が働き、片付けの優先順位がどんどん下がっていきます。

特に高齢者の一人暮らしでは、社会との接点がほとんどなくなることが大きな要因となります。

会話や刺激がないことで、時間の感覚も曖昧になり、気づけばゴミが堆積していたというケースもあります。

後回しにしがちで現実逃避傾向がある

「今は忙しいから」「週末にやればいい」といった軽い先延ばしが続くと、片付けのハードルはどんどん高くなってしまいます。

気づけばどこから手をつけてよいかわからない状態になり、その状況を見ること自体がストレスとなってしまいます。

結果として、「見て見ぬふり」をするようになり、現実から逃げるように生活を続けてしまうのです。

これは特に、仕事や育児で多忙な方や、ストレスの多い生活を送っている方に見られやすい傾向です。

片付け・掃除に苦手意識がある

「何をどう片付けたらよいのかわからない」「やり始めても途中で投げ出してしまう」といった、片付け自体への苦手意識もゴミ屋敷化の要因になります。

特に幼少期から整理整頓の習慣がなかった場合や、家庭で片付けを学ぶ機会がなかった場合、「片付け方を知らない」こと自体が壁になっていることもあります。

また、発達障害の傾向がある方の場合、空間認識や物の分類が苦手なことが原因で、片付けに大きなストレスを感じてしまうケースもあります。

物に囲まれていると安心する

物に囲まれていることで、安心感や落ち着きを感じる人もいます。

これは、寂しさや不安、過去のトラウマを補うための行動であり、心のバランスを取る一つの手段になっていることもあります。

このような場合、単に「捨てましょう」と言っても逆効果であり、物への執着の背景にある感情に寄り添うことが重要です。

物を手放すことが「自分の一部を失うような感覚」になっているため、外部からの無理な介入は逆に抵抗を招くことがあります。

このように、ゴミ屋敷になってしまう人の多くは、何らかの心理的な負担や背景を抱えており、単なる「片付けの問題」ではないことが分かります。

だからこそ、まずは理解し、責めるのではなく、寄り添う視点を持つことが大切です。

医療・心理的な要因も関係している

ゴミ屋敷になってしまう背景には、心理的な傾向や生活習慣だけでなく、医学的な理由が関係しているケースも少なくありません。

特に近年は、精神疾患や発達障害、セルフネグレクトといったキーワードが注目されており、家族や周囲の人がその兆候に気づくことが、支援の第一歩となります。

ここでは、主に見られる4つの医学的・心理的要因について解説します。

ADHD(注意欠如・多動性障害)による片付け困難

ADHDのある人は、「計画的に物事を整理整頓する」「物の位置を覚えておく」といったことが苦手な傾向があります。

そのため、片付けようとしても途中で気が散ってしまう、どこから手をつければいいか分からなくなるといった状況に陥りやすいのです。

また、「明日やればいい」という先延ばしの思考や、物の分類が苦手という認知特性があるため、部屋に物が溜まりやすく、片付けが習慣化しにくいことも一因となります。

うつ病や不安障害で無気力に

うつ病や不安障害の症状として、「何もする気が起きない」「生活に興味が持てない」といった無気力状態が現れることがあります。

これにより、部屋が散らかっていても片付ける気力が出ない状態が長く続き、結果的にゴミ屋敷化してしまうケースが多く見られます。

本人は「どうにかしたい」と内心では思っていても、心が追いつかないため、周囲から見ると「放置しているように見える」だけという場合もあります。

セルフネグレクト(自己放棄)の問題

セルフネグレクトとは、食事や入浴、掃除、医療など、自分の生活や健康を維持する行為を放棄してしまう状態を指します。

高齢者に多いと思われがちですが、若年層でもストレスや社会的孤立が引き金となって発症することがあります。

「どうでもいい」「自分のことに関心が持てない」といった思考が強くなり、ゴミを捨てる・片付けるといった日常行動が一切行われなくなってしまいます。

この状態になると、自力での回復は非常に難しく、外部からの支援が不可欠です。

認知症など高齢者特有の要因

高齢者の場合、認知機能の低下によってゴミの分別や管理ができなくなることがあります。

食べ終えた容器や使用済みの物を「まだ使える」と思い込んで保管したり、ゴミ出しの曜日やルールを忘れてしまったりすることも少なくありません。

また、判断力の低下によって「部屋が汚れている」という認識自体が薄れ、ゴミ屋敷化が本人の自覚なく進んでしまうこともあります。

これらの医学的要因は、本人の意志や努力だけではどうにもならない側面を持っています。

だからこそ、周囲の理解や専門機関との連携が重要です。

「なぜ片付けられないのか」を責めるのではなく、「どう支援できるか」という視点が求められます。

こんな傾向があれば注意!ゴミ屋敷予備軍の特徴

ゴミ屋敷は一夜にしてできるものではありません。

日常生活の中での些細な習慣や心理状態の積み重ねが、少しずつ部屋の荒れた状態を生み出し、気づいたときには手がつけられなくなっていることも。

ここでは、ゴミ屋敷になりやすい“予備軍”といえる特徴を紹介します。

自分自身や家族・知人に当てはまる項目があれば、早めの対処が大切です。

部屋が散らかっていても気にならない

「床に物が置きっぱなしでも平気」「ゴミが溜まっていることに慣れてしまった」といった感覚は、ゴミ屋敷化の第一歩です。

人は環境に順応するため、散らかりに慣れてしまうと、危機感が薄れます。

また、部屋の状態に無関心になっていくと、さらに清掃や整理のモチベーションが下がり、負のスパイラルに陥ってしまいます。

買い物がストレス発散になっている

「つい衝動買いしてしまう」「セール品を見るとつい手が伸びる」など、物を増やす行動が癖になっている人は注意が必要です。

こうした買い物行動は、満たされない感情やストレスのはけ口になっていることがあり、使わない物が増え続けて収納しきれず、散らかりの原因になります。

人が訪ねてくるのを避けている

「今は散らかってるから…」と、人を家に招くのを避けるようになるのも注意信号です。

人との接触を避けるようになると、生活空間への意識も鈍くなっていきます。

「見られたくない」「恥ずかしい」と感じる気持ちが、ますます孤立や物の蓄積を加速させるきっかけにもなります。

ゴミの分別や管理ができていない

ゴミ出しのルールが守れない、分別がわからず放置してしまう、という状態も、ゴミ屋敷予備軍の大きな特徴です。

特に高齢者の場合は、体力的・認知的な問題からルール自体を把握できていない場合もあります。

ゴミの管理が曖昧になると、においや虫の発生が起こりやすくなり、部屋全体の衛生状態が一気に悪化していきます。

「まだ大丈夫」と思っているうちに、事態は深刻化してしまうこともあります。

早めに自分の生活習慣を見直し、必要に応じて支援や相談を検討することが、ゴミ屋敷を防ぐ大きなポイントです。

ゴミ屋敷を放置することで起こるリスク

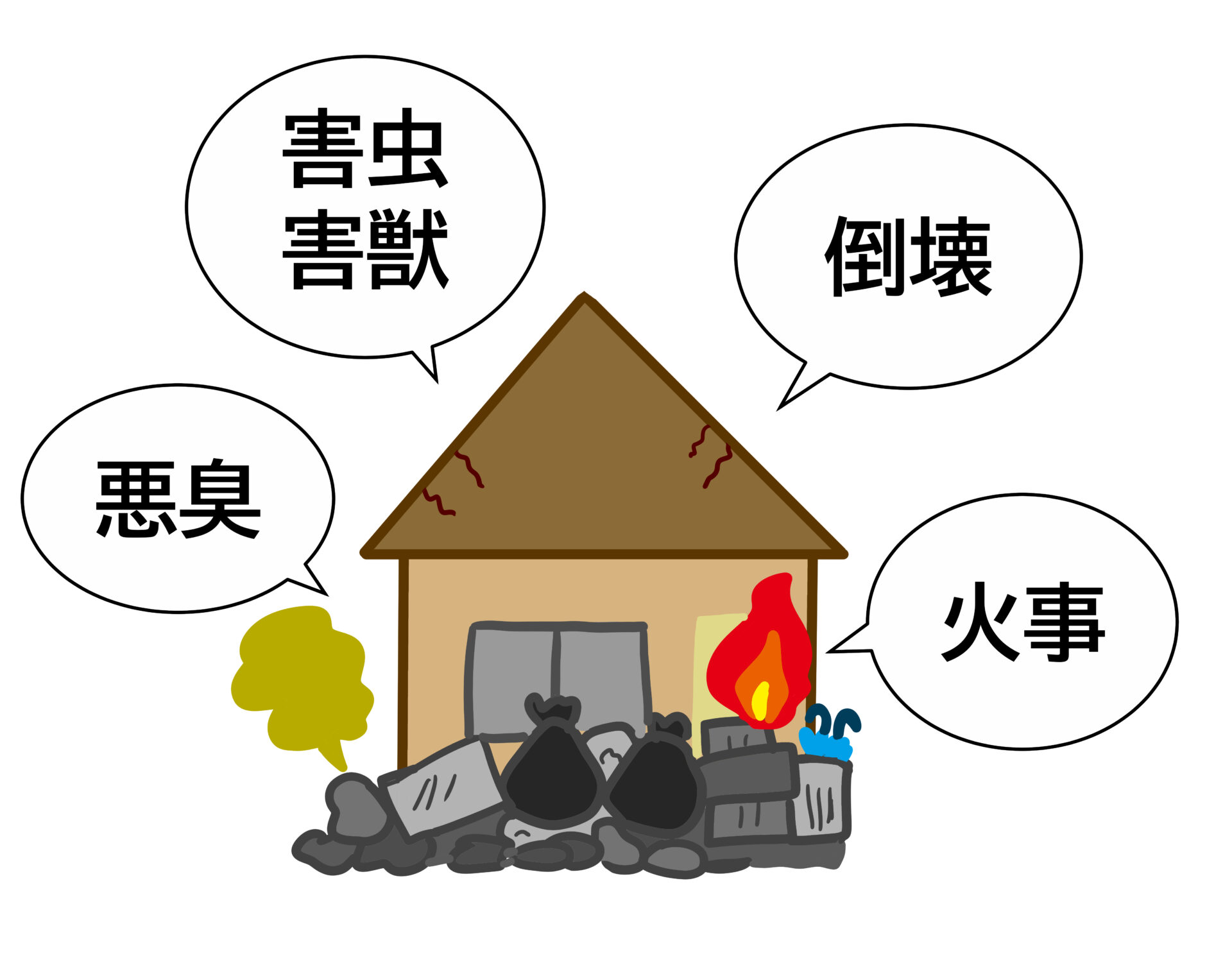

ゴミ屋敷状態は、時間の経過とともに悪化し、さまざまな深刻なリスクを引き起こします。

「見た目が悪い」「恥ずかしい」といった問題だけにとどまらず、健康、生活、安全、近隣との関係など、多方面に悪影響を及ぼすことがあるため、早期の対応が極めて重要です。

ここでは代表的な4つのリスクをご紹介します。

悪臭・害虫の発生など健康被害

生ごみや汚れた衣類、腐敗した食品などが放置されると、部屋には強い悪臭がこもり、ゴキブリ・ハエ・ネズミなどの害虫や害獣が発生しやすくなります。

これらは食中毒や感染症、皮膚病などの健康被害を引き起こす原因にもなり、特に高齢者や免疫力が低下している人にとっては重大なリスクです。

また、カビやホコリも大量に発生するため、喘息やアレルギー疾患の悪化を招くことも少なくありません。

火災や転倒事故の危険

ゴミが積み上がった部屋では、コンセント周りや電気機器の周囲に可燃物が集中し、ちょっとした火花やショートでも火災に発展する恐れがあります。

実際に、ゴミ屋敷からの出火による近隣住宅への延焼事故も報告されています。

また、足元に物が散乱していると、つまずきや転倒のリスクが高まり、特に高齢者にとっては骨折や寝たきりにつながる重大な事故となり得ます。

近隣トラブルや行政指導の恐れ

ゴミ屋敷は、周囲の住民との関係にも悪影響を及ぼします。

悪臭や害虫、景観の悪化などが原因で、苦情や通報が寄せられることも珍しくありません。

特に集合住宅や密集地では、近隣トラブルが深刻化しやすく、管理会社や行政からの指導・警告が入るケースもあります。

放置を続けると、最悪の場合は行政代執行による強制撤去、費用請求などの処置に発展することもあります。

孤独死やセルフネグレクトの加速

ゴミ屋敷は、本人の孤立状態をさらに深めてしまう要因にもなります。

「誰も来ない」「誰にも頼れない」生活の中で、家に人を入れたくない気持ちが強まり、ますます外部との接触を避けるようになります。

この状態が続くと、セルフネグレクト(自己放棄)に陥り、食事・衛生・医療などすべての自己管理が困難になっていきます。

最悪の場合、誰にも気づかれずに孤独死してしまうような悲しいケースにもつながりかねません。

こうしたリスクは、決して遠い世界の話ではなく、身近な誰かにも起こりうる現実です。

大切なのは、放置せずに一歩踏み出すこと。

早めの声かけや相談、必要に応じた専門的なサポートが、状況を大きく変えるきっかけになります。

解決への第一歩!片付けに向けてできること

ゴミ屋敷は「いつかやろう」「そのうち何とかなる」と思っているうちに、ますます手がつけられなくなってしまうものです。

しかし、どんな状態でも一歩を踏み出せば、必ず解決に向かって進むことができます。

ここでは、自力での片付けや家族・支援者としてのサポートの第一歩となる行動を紹介します。

ゴミの仕分け・導線づくりから始める

「すべてを一気に片付けよう」とすると、気が重くなり行動が止まってしまいます。

まずは、玄関からリビングへの通路や、寝る場所の確保など「動線」を意識した片付けをおすすめします。

加えて、「捨てるもの・迷うもの・残すもの」の3つに分ける仕分け箱などを用意すると、片付け作業が視覚的にも整理され、前に進みやすくなります。

「手伝おうか?」ではなく「一緒にやろう」の声かけ

家族や友人が支援するときには、相手の尊厳を保つ言い方がとても重要です。

「片付けなよ」「手伝おうか?」という上から目線に聞こえる言葉は、かえって反発を招いてしまいます。

「一緒にやってみよう」「少しだけでも片付けてみない?」という寄り添った提案の仕方で、相手の気持ちを尊重しながら関わることが大切です。

自治体・地域包括支援センターへの相談も有効

高齢者や障害のある方がゴミ屋敷状態にある場合、行政のサポートを利用することも一つの手段です。

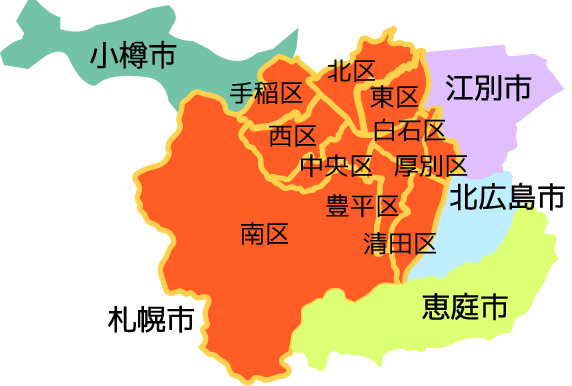

札幌市でも、地域包括支援センターや福祉窓口に相談すれば、訪問調査や必要に応じた支援につながることがあります。

家族だけでは限界を感じるとき、公的機関をうまく活用することで状況が大きく改善することもあります。

業者に依頼する

物の量が多すぎて手に負えない、そもそもどこから始めればよいかわからない…

そんな場合は、片付けの専門業者に依頼するのが現実的かつ安心な選択肢です。

経験豊富な業者であれば、作業手順や要望に合わせた仕分け、リサイクル・処分までを一貫して対応してくれます。

ゴミ屋敷状態を責めることなく、丁寧にサポートしてくれる業者を選ぶことが重要です。

この点については、次の章で詳しく紹介します。

自力での片付けが難しいときは専門業者へ

ゴミ屋敷の片付けには、想像以上の体力と時間、そして精神的なエネルギーが必要です。

物の仕分け、袋詰め、搬出、処分など、ひとつひとつの作業が大変で、途中で心が折れてしまう方も少なくありません。

また、周囲に頼れる人がいない場合や、高齢や病気などで体が思うように動かない場合は、自力での片付けが現実的ではないこともあります。

そんなときは、片付けのプロである専門業者に依頼することが、最も安全かつ効率的な選択肢です。

業者に依頼することは「自分では無理だったから頼る」という消極的なものではなく、「環境を改善するための前向きな判断」です。

専門業者に依頼すれば、短時間で大量のゴミや不用品を効率よく回収・分別・搬出してくれます。

さらに、害虫や臭いの原因となる箇所の清掃、リサイクルできるものの再利用、貴重品の仕分けなど、単なる片付けを超えた細やかなサービスが期待できます。

私たち「おまかせネコの手」も、札幌市内・近郊にて、これまで数多くのゴミ屋敷の片付けをお手伝いしてきました。

以下のような特徴が、初めての方にも安心してご依頼いただける理由です。

- 即日対応・見積もり無料(予約状況により)

- 経験豊富なスタッフによる丁寧な作業

- 分別・梱包・搬出まですべて代行

- 秘密厳守。ご近所に知られたくない方にも配慮

- 遺品整理士など有資格者在籍で、仕分けも安心

「どこから手をつければいいかわからない…」「人に見られるのが恥ずかしい…」

そんな悩みも、私たちは責めることなく、お一人おひとりに寄り添いながら対応しています。

まずはお気軽にご相談ください。

あなたの「変えたい」という気持ちに、私たちが全力でお応えします。

まとめ|ゴミ屋敷の現実と、解決に向けてできること

ゴミ屋敷になってしまう人には、単なる「片付けられない性格」ではなく、孤独やストレス、心の病、生活の変化など、さまざまな事情や背景があることが分かりました。

決して珍しいことではなく、誰にでも起こりうることです。

大切なのは、「どうしてこうなったのか」を理解し、責めるのではなく寄り添う姿勢を持つこと。

そして、少しでも早く「おかしいな」と感じたら、その段階で行動を起こすことです。

自分一人では難しいと感じたら、家族や周囲の人、自治体、そして片付けの専門業者など、頼れるところに相談するのも立派な一歩です。

「おまかせネコの手」は、札幌市内・近郊でゴミ屋敷の片付けに多数の実績があります。

ご本人はもちろん、ご家族や関係者の方からのご相談も丁寧に対応しております。

「こんな状態、誰にも見せられない」と思っていた方も、安心してお任せください。

どんなにものが溢れていても、どんなに散らかっていても、片付けられない状況に終わりはあります。

「元の生活を取り戻したい」と思ったそのときが、始めどきです。

まずは、お気軽にご相談ください。